Étiquette : Maroc

-

La mobilité professionnelle et l’écart salarial des femmes dans le secteur privé formel au Maroc

Malika Nahmed[1], Zineb Nahmed[2], Abdeljaouad Ezzrari[3]

A l’occasion de la journée internationale de la femme, ce billet consiste à présenter un aspect de la situation de la femme sur le marché de travail au Maroc. L’accent sera mis particulièrement sur les femmes travaillant dans le secteur privé formel en termes de l’évolution de leur emploi, de leur mobilité professionnelle et de leur rémunération salariale, et ce en comparaison avec leurs homologues hommes.

Le Maroc comme beaucoup de pays africains connait une abondance de ressources humaines, qui peut constituer un facteur de croissance d’une importance cruciale, dans la littérature, on a parlé de « dividende démographique ». Sauf que la contribution directe des femmes à cet effort collectif est limitée par son accès timide au marché du travail.

En effet, le nombre de femmes activées âgées de 15 ans et plus a atteint 2,8 millions en 2022, soit un taux d’activité de 19,8% contre 69,6% pour les hommes. Le taux d’activité féminine n’a cessé de diminuer durant les deux dernières décennies en passant de 28,1% en 2000 à 19,8% en 2022.

Parmi les conséquences de cette baisse, le taux d’emploi des femmes a également régressé durant cette période passant de 24,5% à 17,4% respectivement. La structure de l’emploi féminin montre que la qualité de cet emploi est de faible qualité : plus du tiers (35,7%) occupe un emploi non rémunéré généralement en milieu rural. Aussi, l’emploi formel féminin représente près de 30% de l’emploi total féminin dont la majorité est dans le secteur privé.

Au-delà de ces statistiques qui plantent le décor, plusieurs questions méritent d’être creusées : comment évolue l’emploi féminin dans le secteur formel privé au Maroc ? Comment s’opère la mobilité professionnelle des femmes intra et intersectorielle ? Quels sont les principaux facteurs explicatifs de leur mobilité ? Y-a-t-il une inégalité en termes de rémunération salariales entre les hommes et les femmes dans le secteur privé formel au Maroc ?

L’objectif de notre réflexion consiste à y répondre.

I. L’Emploi féminin au Maroc : entre stagnation et dégradation

Comme mentionné, les deux dernières décennies ont été caractérisées par une baisse continuelle du taux d’activité des femmes. Cette baisse est imputable principalement à l’augmentation de la durée de scolarisation des jeunes filles durant cette période. Quant au taux d’activité des hommes, quoi qu’il ait baissé également durant cette période (de 78,9% à 70,4%), il représente plus de 3 fois celui des femmes.

En termes d’emploi, le taux des femmes a également baissé durant cette période, atteignant un niveau record en 2020, année de la propagation de la pandémie Covid-19 et du confinement sanitaire y afférent. C’est ainsi que le taux d’emploi a baissé de 24,5% en 2000 à 17,4% en 2021, avec au passage 16,7% en 2020. Celui des hommes, a atteint 62,7% en 2021 contre 69,0% en 2000.

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi 2006-2021, HCP

Dans ces conditions, la part des femmes dans l’emploi total n’a pas cessé de diminuer durant cette période, elle est passée de 27,1% en 2006 à moins de 23,0% en 2021.

Si l’emploi féminin total a quasi-stagné durant la période, l’emploi formel privé a en revanche connu une croissance non négligeable. En effet, l’effectif des femmes déclarées à la CNSS a connu une augmentation annuelle moyenne de l’ordre de 5,4% contre 5,2% pour les hommes. La part de l’emploi féminin dans le total de l’emploi privé formel a atteint 32% en 2017, contre moins de 23% pour l’emploi total. Aussi, la part de l’emploi féminin privé formel dans l’emploi féminin total représente 37,8% en 2017 contre uniquement 19,4% en 2006. Ces pourcentages sont respectivement de 24,4% et 15,8% pour les hommes. De ce point de vue, on peut considérer que l’emploi des femmes (pour celles qui participent au marché du travail) a gagné en qualité. Ce résultat n’est pas surprenant car le faible taux d’activité traduit en fait une forte auto-sélection (cf. Mourji et Ezzrari 2016) qui, in fine conduit et permet aux femmes qui vont sur le marché d’être plus exigeantes.

II. L’Emploi féminin dans le secteur privé formel est concentré dans les services

L’évolution de la structure l’emploi féminin privé formel selon le secteur d’activité, entre 2006 et 2017, se présente comme suit :

Evolution de la structure de l’emploi privé formel (en %) selon le secteur d’activité et le sexe

Secteur d’activité de l’entreprise 2006 2017 Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Agriculture, forêt et pêche 5,5 10,4 8,9 10,3 11,6 11,2 Industrie dont : 47,0 23,0 30,5 26,1 16,2 19,3 AgroalimentaireTextiles et HabillementAutres 7,6 31,6 7,9 4,6 7,2 11,3 5,5 14,8 10,2 5,8 13,8 6,5 3,1 3,8 9,3 3,9 7,0 8,4 BTP 2,9 21,7 15,7 4,3 19,5 14,7 Commerce 12,6 15,3 14,4 14,7 15,5 15,3 Services 31,2 29,2 29,8 43,9 36,9 39,1 Autres 0,8 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 Effectif Total 523 481 1 140 010 1 663 491 937 316 2 003 074 2 940 390 Source : Données de la CNSS 2006-2017

Il ressort de ce tableau que le secteur des services devient largement le premier pourvoyeur de l’emploi féminin, suivi par l’industrie et principalement la branche Textiles et Habillement. Onze années auparavant, le secteur de l’industrie et plus précisément la branche Textiles et Habillement absorbait la grande part de l’emploi des femmes. Le commerce et l’agriculture, forêt et pêche ont vu leur part dans l’emploi féminin privé formel augmenter durant la période 2006-2017, passant respectivement de 12,6% à 14,7% et de 5,5% à 10,3%. Cette progression de la part des services au détriment du textile par exemple, reflète autrement l’amélioration de la qualité de l’emploi féminin sur la période considérée.

En comparaison avec les hommes, les femmes sont plus présentes dans l’industrie et notamment l’agroalimentaire (5,8% contre 3,1%) et le textile et habillement (13,8% contre 3,8%), et dans les services (43,9% contre 36,9%), tandis que la part des hommes est plus importante dans le BTP (19,5% contre 4,3%) et dans les autres industries (9,3% contre 6,5%).

III. La Mobilité professionnelle des femmes salariées du secteur privé formel : une relative dissimilitude avec celle des hommes

L’emploi féminin dans le secteur privé formel est caractérisé par une forte mobilité[4] d’une année à une autre. En 2007, 14,9% des femmes enregistrées à la CNSS une année auparavant avaient quitté le registre de la CNSS pour l’inactivité, le chômage, la retraite ou le passage à d’autres formes d’emploi (auto-emploi, salariat informel ou salariat public ou semi-public) ; 5,7% avaient dû changer d’entreprise tout en gardant la même branche d’activité et 4,1% ont changé d’entreprise et de branche d’activité. Au total, 24,7% des femmes salariées dans le secteur privé formel, en 2006, ont quitté leurs entreprises l’année suivante.

En 2017, la part des femmes ayant quitté leurs entreprises (femmes mobiles) est plus élevée de 2 points de pourcentage par rapport à 2007, 15% ont quitté l’emploi privé formel, 5,6% ont observé une mobilité intra-sectorielle et 5,4% une mobilité inter sectorielle.

En comparaison avec leurs homologues hommes, les femmes sont relativement moins mobiles, soit 26,7% en 2017 contre 28,2% pour les hommes. La mobilité de ces derniers est équitablement orientée entre les secteurs (7%) qu’à l’intérieur du même secteur (6,8%).

Mobilité professionnelles des salariés du secteur privé formel selon le sexe

Etat de mobilité 2006/2007 2016/2017 Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total sortie du marché 14,9 15,7 15,4 15,0 14,4 14,6 immobilité 75,3 72,7 73,5 73,3 71,8 72,3 mobilité intra-secteur 5,7 6,3 6,1 5,6 6,8 6,4 mobilité inter-secteur 4,1 5,4 5,0 6,1 7,0 6,7 Effectif Total 523 481 1 140 010 1 663 491 876 424 1 904 772 2 781 196 Source : Données de la CNSS 2006-2017.

Si on prend une cohorte de femmes salariées déclarées à la CNSS en 2006, abstraction faite de leur ancienneté dans le répertoire de la CNSS, près de la moitié (47,4%) quitte leurs entreprises après 3 ans seulement, 29,7% sortent du marché du travail privé formel et 17,8% changent leurs entreprises d’affiliation (10,1% continuent à exercer dans la même branche d’activité et 7,7% changent de branche).

Après 11 ans, plus de la moitié (52,8%) des salariées déclarées à la CNSS en 2006, se trouvent hors le salariat privé formel, contre uniquement 46,7% pour les hommes. Le maintien du même emploi durant la même période ne concerne que 23,1% des femmes salariées de la cohorte 2006, contre 23,0% pour les hommes, tandis que la mobilité intra-branche et la mobilité inter branche ont touché respectivement 12,7% et 11,3% de ces femmes, contre 13,6% et 16,7% pour les hommes.

Selon ces résultats, il apparaît que les femmes sont plus exposées au risque de sortie du secteur privé formel. Pour confirmer ou infirmer ce constat, il est nécessaire d’analyser la mobilité des salariés du secteur privé formel. Et ce, à travers l’utilisation d’un modèle logit multinomial[5]. L’analyse sera faite en fonction des variables relatives aux caractéristiques du salarié : le sexe (comme variable d’intérêt), et comme variables de contrôle, nous introduisons l’âge et l’ancienneté dans le secteur privé formel, ainsi que les caractéristiques des entreprises où elles exercent et de leur environnement géoéconomique : secteur, taille de l’entreprise, région d’installation. Pour capter l’effet du sexe sur la mobilité professionnelle, nous estimons dans un premier temps, un modèle sur l’ensemble des salariés, et dans un deuxième temps un modèle sur les femmes salariées uniquement pour capter les principaux facteurs agissant sur leur mobilité. Nous prenons deux types de mobilité, une mobilité d’une année à une autre (2017 par rapport à 2016), et une mobilité sur une longue période (2017 par rapport à la cohorte 2006). Les résultats de ces estimations sont les suivantes :

- Les femmes sont plus exposées à quitter le secteur privé formel que les hommes.

- Les femmes ont moins 0,7% de chances de rester dans la même entreprise que les hommes pour la période 2016/2017.

- Les femmes ont moins de chances d’accéder à la mobilité intra-branche par rapport aux hommes. En 2016/2017, les femmes ont 18,5% de chances de sortir du secteur privé formel que d’effectuer une mobilité intra-branche par rapport aux hommes.

- La mobilité inter branche est plus favorable aux hommes, comparées aux femmes, par rapport à la sortie du secteur privé formel. En 2016/2017, les femmes ont eu une probabilité de 15,5% de sortir du marché du travail formel que d’effectuer une mobilité inter branche par rapport aux hommes.

- Selon le secteur d’activité, et en comparaison avec l’agriculture, forêt et pêche, les femmes exerçant dans les autres secteurs, ont plus de chances de rester dans leurs entreprises que de sortir du secteur privé formel.

- En ce qui concerne la mobilité intra-branche, les femmes exerçant dans les services, le commerce, le BTP, l’agro-alimentaire et autres industries sont plus enclines à sortir du secteur privé formel que de changer l’entreprise qui a la même branche d’activité, et ce par rapport aux femmes salariés dans l’agriculture, forêt et pêche.

- Les femmes qui exercent dans les différents secteurs d’activité et spécialement celles qui exercent dans l’agriculture, forêt et pêche sont plus susceptibles de quitter le secteur privé formel que d’effectuer une mobilité inter branche

- Selon l’âge des salariées, celles qui ont moins de 25 ans sont plus exposées à sortir du marché de travail que d’être dans un autre état de mobilité, que celles qui ont moins de 50 ans.

- Concernant l’ancienneté dans le secteur privé formel, par rapport aux femmes qui ont 2 ans ou moins d’ancienneté dans le secteur, les femmes de plus de 3 ans d’ancienneté ont plus de chance de basculer dans les différents états de mobilité que de sortir du secteur privé formel.

Il ressort de ce qui précède que les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, occupant un emploi dans le secteur privé formel sont moins stables que les hommes. Elles ont une forte probabilité de sortir du marché du travail privé formel que d’effectuer des mobilités inter ou intra-branche. Le fait que dans notre société, les femmes ont, en priorité, la charge de s’occuper des enfants, le changement de statut matrimonial (de célibataire à mariée) s’accompagne plus pour elle de modification du statut d’occupation (en l’occurrence de salariée à inactive).

Une autre dimension de l’analyse des caractéristiques de l’emploi des femmes qui exercent dans le secteur privé formel, concerne leurs conditions de travail en termes du nombre d’heures travaillées et en termes de rémunération salariale et enfin Y-a-t-il une persistance des inégalités de genre en termes de rémunération salariale ?

IV. Evolution de la rémunération salariale des femmes salariées du secteur privé formel : y-a-t-il une discrimination par rapport aux hommes ?

L’analyse de la rémunération salariale des femmes salariées du secteur privé formel a montré que le salaire annuel moyen des femmes a augmenté de 3,6% en moyenne annuelle entre 2006 et 2017, contre une augmentation annuelle moyenne de 2,8% pour les hommes (ça aurait été bien de préciser si en réel ou en nominal et dans ce cas indiquer le de variation des prix). Cependant, les salaires (annuels moyens ? ou salaire horaire moyen ?) des hommes durant cette période restent largement supérieurs à ceux des femmes. Par contre, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes se sont un peu rétrécis avec la correction par le nombre de jours déclarés durant l’année. En effet, les indices de parité des salaires journaliers entre les hommes et les femmes oscillent entre 112 et 115 depuis l’année 2010.

Les disparités des salaires entre hommes et femmes apparaissent selon l’âge du salarié et l’ancienneté. L’analyse de l’évolution des salaires des femmes dans le secteur privé formel a montré que le niveau moyen de leur rémunération s’est nettement amélioré selon les différentes caractéristiques liées aux salariées ou à l’entreprise. Cependant, le niveau moyen de leur rémunération reste toujours inférieur à celui des hommes.

Le salaire annuel moyen cache des disparités selon le secteur d’activité, l’âge du salarié, l’ancienneté dans l’emploi, la taille de l’établissement, etc.

Pour bien mesurer le niveau d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes, appréhender son évolution, et capter l’effet des différentes caractéristiques de la femme, toutes choses étant égales par ailleurs, sur le niveau des salaires des femmes nous procédons à un modèle économétrique qui met en relation les salaires (annuels et par jour) et les différentes caractéristiques liées à l’entreprise (secteur d’activité, taille de l’entreprise et localisation géographique) et aux salariés (sexe, âge et ancienneté)[6].

Il ressort des résultats de cette estimation que toutes choses égales par ailleurs :

- Les femmes salariées dans l’agriculture, forêt et pêche sont les moins bien rémunérées.

- Les écarts salariaux (idem) entre hommes et femmes s’accentuent au fur et à mesure que la taille de l’entreprise augmente.

- Les disparités salariales entre les hommes et les femmes s’accentuent davantage avec l’âge.

- L’ancienneté dans le registre des déclarations a atténué les inégalités salariales entre les hommes et les femmes.

- Les hommes ont en moyenne un salaire de 17,2% de plus que les femmes salariées en 2017 , alors qu’en 2006, cette valeur était de 10,1% . Il serait qu’à l’avenir, les enquêtes emplois intègrent d’autres informations sur les profils des enquêtés, comme par exemple leur qualification. Il sera plus aisé d’analyser les raisons des écarts salariaux, en appréhendant de manière plus précise, l’effet de chacun des facteurs potentiellement explicatifs.

- L’écart salarial a connu une baisse durant la période 2006-2008 pour se situer 7,54%, puis il a commencé à augmenter à partir de 2010 passant de 9,49% en 2010 à 17,2% en 2017.

- L’écart moyen salarial par jour travaillé ou déclaré entre les hommes et les femmes a atteint 3,2% en 2017 après avoir été de 4,8%.

Conclusion

L’analyse de la situation des femmes sur le marché de travail marocain a montré que les taux d’activité et d’emploi des femmes n’ont pas cessé de diminuer durant les deux dernières décennies. Ils ont baissé de plus d 7 points de pourcentage durant la période 2000-2021, passant respectivement de 28,1% à 20,9% pour le taux d’activité et de 24,5% à 17,4% pour le taux d’emploi.

Dans un autre côté, près du tiers de l’emploi féminin au Maroc est non rémunéré, notamment en milieu rural où la part des femmes aides familiales avoisine 70,0%.

Parallèlement à cette situation, l’emploi féminin privé formel n’a pas cessé d’augmenter ces derniers temps. L’effectif des salariées déclarées à la CNSS a presque doublé entre 2006 et 2017 passant de 526 mille à 937 mille. Cependant, l’emploi féminin privé formel est caractérisé par une instabilité dans le temps par rapport à celui des hommes. En effet, les femmes sont les plus enclines à sortir du secteur privé formel que d’effectuer une mobilité ascendante (inter ou intra-branche) par rapport aux hommes.

L’analyse de la rémunération salariale selon le genre a confirmé la persistance des inégalités de genre et ces inégalités se sont accentuées à partir de 2008. En 2017, toutes choses étant égales par ailleurs, les femmes ont un niveau de salaire annuel moyen inférieur de 17,0% par rapport à celui des hommes.

[1] Doctorante à la faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales à Ain Sebaa-Casablanca.

[2] Professeur Habilitée à l’Université Hassan II – FSJES Ain Chock.

[3] PhD en Économie et Chercheur associé au Lasaree.

[4] La mobilité dans notre cas est appréhendé par 4 situations : 1- sortie du secteur privé formel vers l’inactivité, le chômage, la retraite ou autres formes d’emploi ; 2- le maintien de l’emploi dans la même entreprise (immobilité) ; 3- le changement de l’entreprise tout en gardant la même branche d’activité (mobilité intra-secteur) ; et 4- le changement de l’entreprise et la branche d’activité (mobilité inter-secteur).

[5] Ce choix se justifie par la nature de la variable à expliquer, qualitative polytomique non ordonnée.

[6] Un article sur la problématique est en cours de finalisation et sera publié prochainement dans le portail de la revue Réflexions Economiques.

-

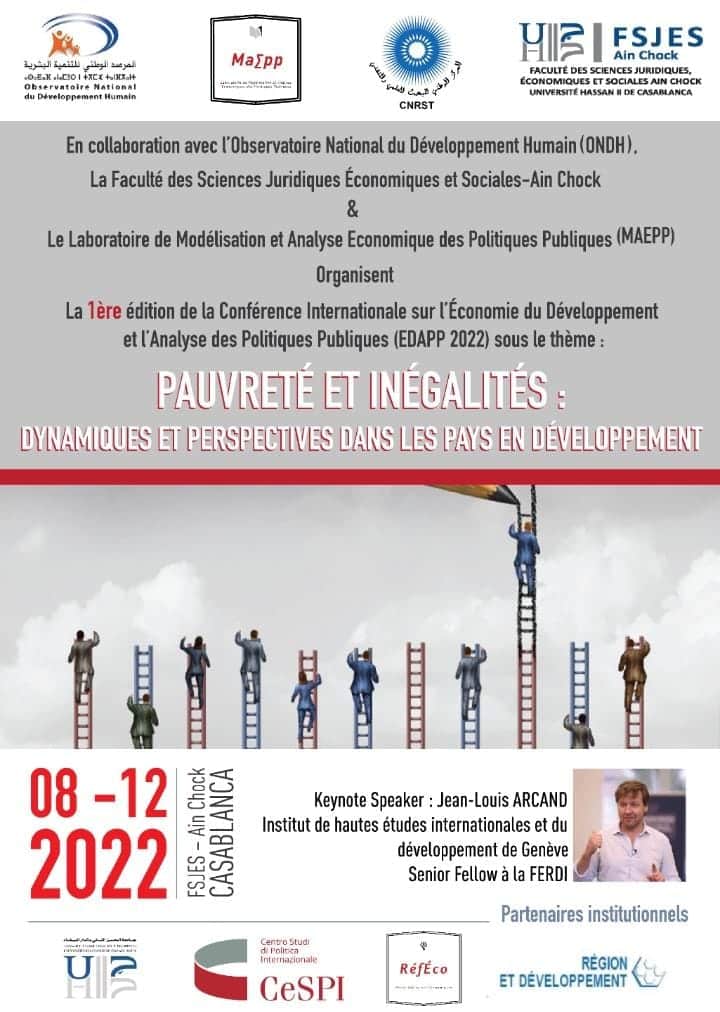

1ère édition de la Conférence Internationale sur l’Economie du Développement et l’Analyse des Politiques Publiques (EDAPP 2022)

Appel à contributions à la 1ère Édition de la Conférence Internationale sur l’Economie du Développement et l’Analyse des Politiques Publiques (EDAPP 2022)

Organisée par,

La Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales-Ain Chock

&

Le Laboratoire de Modélisation et Analyse Économique des Politiques Publiques (MAEPP)En Collaboration avec,

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH)

Sous le thème :

Pauvreté et inégalités : dynamiques et perspectives dans les pays en développement Le 08 Décembre 2022 à la FSJES – Ain Chock, Casablanca – Maroc

Contexte et axesL’économie au service du développement

Bien qu’elles soient anciennes, les questions du développement restent parmi les plus fondamentales de la science économique. Elles s’appuient sur plusieurs de ses branches (microéconomie, macroéconomie, économie internationale, empirisme économique, etc.) et se trouvent de fait au cœur de la discipline. De façon concrète, ces questions ont trait à la recherche et la définition des stratégies et des politiques économiques à mettre en place pour aider les pays pauvres et/ou à revenu moyen à combler leur retard vis-à-vis des pays avancés (en matières d’éducation, de santé, de production, de réduction de pauvreté et des inégalités, etc.). Leur apport ne se limite pas à calquer les recettes de succès tirées des expériences de ces pays mais va bien au-delà, puisque la définition des stratégies s’appuie autant sur la compréhension et l’analyse des processus de développement à l’oeuvre et les freins au développement, que sur la compréhension des spécificités nationales, régionales et locales des pays.

La conférence EDAPP a pour objectif d’accompagner et de contribuer à nourrir cette quête permanente de nouvelles stratégies et ce souci d’évaluation et de mesure par la recherche académique, la confrontation des idées et le débat des chercheurs entre eux et avec les praticiens. Elle se veut un forum annuel pour discuter les avancées en matière de recherche et les résultats des dernières études portant sur le développement et l’analyse des politiques publiques au Maroc et ailleurs. Son ambition est de servir de pont entre le monde académique et politique en faisant converger les préoccupations des chercheurs, des professionnels/spécialistes de ces questions de celles des décideurs.

A propos de la première édition

Cette année une attention particulière sera portée aux contributions traitant les inégalités et/ou la pauvreté.

En effet, la pauvreté et les inégalités constituent les premiers freins au développement (Stiglitz, 2012) et ce sont donc des défis majeurs auxquels les Etats, notamment à faible et moyen revenu, doivent faire face. Ce sont des phénomènes complexes à manifestations diverses qui impliquent tous les acteurs de la société et qui revêtent un caractère multidimensionnel. En effet, au-delà de l’aspect monétaire et des questions de revenu, la pauvreté et les inégalités concernent d’abord et surtout l’accès à la santé, à l’éducation, aux services financiers, au logement ou encore à l’emploi décents (A. Sen 1999). D’autre part, ce sont des phénomènes qui se sont accentués depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19 et qui sont susceptibles de s’aggraver davantage avec l’inflation et les risques de pénuries engendrés par les tensions géopolitiques mondiales actuelles.

Ainsi, de par leurs conséquences, formes et dimensions sociales, la pauvreté et les inégalités se sont imposées à l’attention de la communauté internationale des décideurs et des chercheurs et font désormais partie des principaux objectifs de Développement Durable (ODD) à réaliser d’ici l’horizon 2030.

Les questions d’intérêt dans ce cadre comprennent les axes suivants (sans s’y limiter) :

- La dynamique de la pauvreté et/ou des inégalités au Maroc ou en Afrique,

- Les approches de mesure de la pauvreté et/ou des inégalités (toute forme),

- Les déterminants socioéconomiques de la pauvreté et/ou des inégalités et les mécanismes palliatifs : les enseignements d’expériences internationales,

- L’impact socioéconomique de la pandémie de la Covid-19 sur la pauvreté et les inégalités, analyse des canaux de transmission,

- Les dimensions sociales et/ou territoriales des inégalités,

- La transformation structurelle, la rémunération des facteurs et la répartition des richesses,

- L’appréhension des divergences et les conditions de convergence des niveaux de développement des régions,

- L’impact des programmes sociaux sur la pauvreté et les inégalités,

- Le ciblage des politiques publiques en matière de réduction de la pauvreté et/ou des inégalités.

Pour toute information ou renseignement

Contact : edapp1.2022@gmail.com

-

Numéro 1 : L’éducation en questions

L’éducation en questions

N° 01/2020 Disponible dans toutes les librairies-kiosques.

Partie 1 Éducation, performances et abandon : de quoi parle-t-on au juste ?

Partie 2 Difficultés du système éducatif et efficience des actions palliatives publiques et associatives

Partie 3 L’éducation constitue-t-elle un ascenseur social ?