Cliquer ici pour écouter l’intégralité de l’interview.

Auteur/autrice : refeco

-

Document de travail 02 : Secteurs stratégiques au Maroc : un retour à Hirschman et la croissance déséquilibrée

Par :

Youssef Bouazizi & Fouzi MourjiRésumé :

Inspiré par la théorie de la croissance déséquilibrée hirschmanienne, ce papier discute les méthodes d’indentification des secteurs qui, selon plusieurs critères, jouent un rôle prépondérant dans l’économie marocaine.

Nous mobilisons l’approche développée par Hirchman (1958) pour classer les branches d’activité les plus entrainantes en amont via leurs consommations intermédiaires (intégrées par les achats) et en aval à travers leurs productions (intégrées par les ventes). La mise en exergue du poids de chaque secteur dans le tissu productif national vise à assurer un meilleur ciblage de l’action publique pour augmenter son efficacité. Par la suite, nous élargissons le champ de l’étude en intégrant, pour la hiérarchisation des secteurs, les critères basés sur la masse salariale distribuée, ce qui approxime leur effet sur l’emploi, sur la contribution aux recettes fiscales et sur l’équilibre de la balance commerciale (effets volume et prix).

Nos résultats montrent, sur la base de traitements sur les tableaux d’entrées sorties de 2018 et de 2007, que les branches qui exercent de forts effets d’entraînements en amont et en aval et qui concernent les activités industrielles par excellence, n’assurent pas une contribution importante dans le produit intérieur brut (8,38% en 2018), ce qui traduit un déséquilibre de la structure productive marocaine. De plus, les branches qui sont fortement intégrées selon le critère de la production ne sont pas celles qui distribuent le plus de salaires et qui contribuent le mieux fiscalement.

En vertu de ces résultats, nous développons quelques réflexions qui permettent d’atténuer les conflits entre objectifs socioéconomiques dans l’implémentation des politiques publiques.

-

Le soutien à la scolarisation au Maroc : Portée et limites du programme Tayssir. Par Fouzi Mourji, Marouane Ikira et Claire Ricard

Au Maroc l’éducation absorbe une part importante du budget de l’Etat et constitue d’un autre côté une lourde charge dans les dépenses des ménages. Cela signifie que les efforts déployés sont très significatifs, pourtant les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances : au niveau des acquisitions, les élèves et collégiens marocains ne performent pas. En 2015, avec un score de 377, le Maroc se trouve à l’avant dernier rang dans les tests TIMSS, harmonisés au niveau international, en mathématiques pour le niveau de la 4ème année du primaire. Le score moyen au niveau international est de 500 points. En 2019, le Maroc demeure classé parmi les quatre derniers. De plus, comme corolaire de cette réalité, les compétences des diplômés ne semblent pas avérées quand on observe les tendances de leur emploi ou celles de la productivité au Maroc.

Ce billet a pour objectif de rendre compte de quelques travaux sur les effets du programme Tayssir. Nous anticipons de présenter aux lectrices et lecteurs, dans un proche avenir, une réflexion sur les effets des autres programmes de soutiens scolaires, que sont les opérations du « million de cartables », les cantines, Dar Taliba et Dar Talib et enfin les aides aux transports scolaires.

Genèse et caractéristiques du programme Tayssir

Au niveau international, les programmes de transferts monétaires sont censés constituer un des moyens pour la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les pays en développement, notamment chez les enfants (Skoufias & Di Maro, 2008 ; Handa et al., 2013 ; Skoufias et al., 2013). Théoriquement, ils sont introduits en vue d’améliorer la fréquentation scolaire, la nutrition, l’utilisation des services de santé et aussi afin de réduire le travail des enfants (Prado et Dewey, 2014 ; De Hoop et al, 2017). Au moins 63 pays appliquent actuellement des programmes de transferts monétaires (Bastagli et al., 2016). Le Maroc en fait partie depuis 2008 avec son programme de transferts pour soutenir l’éducation : Tayssir.

Ce programme consiste à accorder aux ménages modestes, des aides conditionnelles à la présence en classe de leurs enfants âgés de 6 à 15 ans. Il cible dans sa version initiale, les écoles situées dans les communes où le taux de pauvreté est supérieur à 30% selon la carte de la pauvreté monétaire de 2004 élaborée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Son objectif principal est de réduire l’abandon scolaire.

La mise en place de Tayssir s’est faite progressivement. La phase pilote a été lancée en 2008-2009 et 2009-2010 et a ciblé les écoles primaires dans 5 régions et 132 municipalités où le taux de pauvreté était supérieur à 30 % et le taux d’abandon scolaire supérieur à 8 %.

Ensuite, les critères d’abandon n’ont plus été utilisés et le programme a été étendu à l’ensemble des communes rurales où le taux de pauvreté était supérieur à 30%. A partir de 2011-2012, les élèves bénéficiaires ont pu continuer à percevoir le transfert au collège.

Jusqu’en septembre 2018, dans 434 municipalités, les ménages comportant des enfants percevaient des subsides dans le cadre de Tayssir (figure 1). Depuis la rentrée 2018, il a été généralisé, ainsi l’éligibilité au programme est dorénavant conditionnée seulement par la détention de la carte RAMED, quelle que soit la commune de résidence.Figure 1 : Communes bénéficiaires et non bénéficiaires

Les ménages éligibles reçoivent 60DHs par mois et par enfant inscrit dans les deux premières années du primaire, 80 DHs les deux années suivantes, 100 DHs les deux dernières années du primaire et 150 DHs au collège. Le transfert est censé couvrir les dépenses d’éducation des ménages ruraux qui dépensent en moyenne 180DHs par an et par personne dans l’éducation. Il représente entre 5,76 % (pour le montant le plus faible) et 13,43 % (pour le montant le plus élevé) des dépenses totales moyennes par an et par personne en zone rurale (HCP, 2016). Pour percevoir le transfert, les parents doivent se rendre au bureau de poste de leur municipalité ou à la navette postale dans les régions plus enclavées. Si leur enfant a manqué les classes plus de 4 jours au cours du mois précédent s’il est à l’école primaire et plus de 6 jours s’il est au collège, le ménage ne perçoit pas le transfert pour le mois considéré.

Bien qu’il n’y ait pas de cadre logique de l’évaluation du programme Tayssir, nous présentons dans une première section, son effet sur l’abandon scolaire et le travail des enfants. La deuxième section mesure l’impact du programme sur la réussite scolaire. Nous relevons cependant que le programme Tayssir n’a pas été suffisamment accompagné de mesures d’amélioration de l’offre éducative pour que le Maroc puisse pleinement profiter de son potentiel. Ainsi, le programme ne permet pas d’alléger le climat général qui connait : i) un absentéisme des enseignants, notamment en milieu rural avec souvent plusieurs niveaux dans la même classe et ii) une surcharge des classes en milieu urbain. Aussi, les parents ne sont pas incités à s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants. Dans la dernière section, nous analysons les effets de l’implication parentale sur les performances scolaires, sachant que des contreperformances au niveau de ces dernières contribuent pour une part à la propension à l’abandon.

Tayssir, abandon scolaire et travail des enfants

Pour discuter les effets de Tayssir sur l’abandon scolaire et le travail des enfants, nous utilisons la base de données de l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) en exploitant un échantillon de 3323 enfants issus de 1680 ménages ruraux et dont le taux de scolarisation est de 90,49%.

Dans un premier temps, nous effectuons une analyse élémentaire de l’effet de Tayssir à l’aide de la méthode d’appariement par score de propension. Celle-ci met en exergue son effet positif et significatif sur la fréquentation scolaire et de la même manière ses conséquences sur la réduction du travail des enfants vivant en milieu rural (tableau 1).

Tableau 1. Effet moyen du programme Tayssir sur la scolarisation et le travail des enfants en milieu rural

Variable Échantillon Groupe de traitement Groupe de contrôle Différence T-stat Scolarisation Unmatched 94,3% 89,24 % 5,06 4.08 ATT 94,4 % 86,85 % 7,55 4.10 Travail Unmatched 4,47 % 11,75 % -7,28 -5.77 ATT 4,40 % 11,78 % -7,38 -4.31 Source : Traitement à partir des données de l’enquête de l’ONDH.

Ce résultat conforme à l’intuition, rejoint les expériences internationales (Glewwe et al. 2012 ; Attanasio et al. 2010) dans le sens où les transferts versés destinés aux ménages pauvres permettent de réduire le coût d’opportunité de l’éducation dans ces ménages (Parker et Skoufias., 2001). De même, la conclusion tirée de cette première analyse rejoint les enseignements des travaux analysant Tayssir dans sa phase pilote (Benhassine et al, 2013 ; JPAL, 2012).

Cependant, en raison de la méthode de ciblage géographique opéré (ordre communal), un problème de correspondance entre les enfants éligibles et les bénéficiaires effectifs se pose. Ainsi de nombreux bénéficiaires ne sont pas forcément éligibles (biais d’inclusion) et inversement certains élèves non-bénéficiaires seraient éligibles (biais d’exclusion). De ce fait, le résultat obtenu dans la première analyse ne permet pas de mesurer la portée réelle du programme par rapport aux enfants qui méritent d’être ciblés en priorité.

La prise en compte du critère d’éligibilité nous a permis d’affiner l’analyse, en focalisant cette fois sur les bénéficiaires « méritants ». Les résultats montrent que le programme Tayssir est sans effet significatif sur la fréquentation de l’école par les enfants les plus pauvres (tableau 2). Cet effet non significatif est observé aussi quand on étudie la réduction du travail des enfants.

Tableau 2. Estimation par variable instrumentale de l’effet causal de Tayssir.

Scolarisation Scolarisation Travail Travail First stage Second stage First stage Second stage Tayssir 0.0280

(0.74)-0.0179

(-1.04)Age de l’enfant 0.0042

(1.36)-0.0355

(-5.10)***0.0042

(1.36)0.0752

(7.03)***Sexe de l’enfant (M : référence) 0.0049

(0.27)-0.0495

(-3.68)***0.0049

(0.27)-0.0195

(-3.20)***Proportion d’enfants dans le ménage 0.1302

(1.90)**-0.0347

(-0.68)0.1302

(1.90)**0.0620

(2.66)***Chef du ménage analphabète -0.0153

(-1.18)0.0062

(0.32)-0.0153

(-1.18)0.0144

(1.64)Chef du ménage actif occupé -0.0088

(-2.98)***0.0405

(4.17)***-0.0088

(-2.98)***0.0107

(2.44)***Sexe du CM (M : référence) -0.0184

(-0.49)0.0249

(0.89)-0.0184

(-0.49)-0.0163

(-1.29)L’instrument Z 0.3575

(9.55)***0.3575

(9.55)***_cons 0.0020

(1.03)0.3068

(2.89)***0.0020

(1.03)-0.0141

(-0.59)R2 0.1916 0.1402 0.1916 0.0452 (***) : Significatif au seuil de 1% ; (**) : Significatif au seuil de 5% ; (*) : Significatif au seuil de 10% Source : Traitement à partir des données de l’enquête ONDH

Nous concluons que ce programme constitue un stimulateur de la demande d’éducation, mais pour être plus efficient, il devrait être accompagné d’un effort aussi important au niveau des conditions d’accès et de la qualité d’accueil. Il s’agit par exemples du transport pour parvenir à l’école, de la mise en place d’infrastructures sanitaires, surtout en milieu rural etc. En effet, nous relevons que les enfants éligibles doivent marcher en moyenne plus de 3 km pour rejoindre l’école primaire la plus proche. Cette situation engendre alors des charges supplémentaires relatives au coût de transport qui restreint la portée de l’effet de Tayssir : les coûts à supporter pour la scolarisation des enfants deviennent plus importants que les montants de l’aide accordée aux ménages. Les parents d’enfants habitant des localités montagneuses, très peu dotées en infrastructures routières, sont de ce fait peu incités à les envoyer à l’école, le montant des transferts se révèle insuffisant par rapport aux coûts que cela induit.

En relation toujours avec les infrastructures de base, mais cette fois-ci à l’échelle des services publics, l’alimentation en eau potable étant limitée dans certaines zones rurales au Maroc (51,44% des ménages éligibles ne disposent pas de l’eau potable dans leur foyer), il revient aux enfants d’en alimenter le foyer, ce qui leur laisse moins de temps à consacrer à l’école et à l’effort que requiert la réussite et la poursuite des études. Ceci nous invite à évaluer l’effet de Tayssir sur la réussite scolaire.

Tayssir et les résultats scolaires

Comme nous l’avons vu précédemment, Tayssir a globalement permis de réduire l’abandon scolaire bien qu’il n’ait pas favorisé la scolarisation des plus pauvres. Nous nous demandons ici si la réduction de l’abandon scolaire permise par Tayssir a eu un effet sur la réussite des élèves.

La question des effets d’un programme de transfert monétaire sur les performances des élèves a été soulevée dans plusieurs contextes, mais les résultats restent incertains. Au Mexique, Behrman et al. (2019) ont constaté que le programme PROSPERA avait un effet positif et significatif sur l’apprentissage. Au Cambodge, Filmer et Schady (2014) ne constatent aucun effet d’un programme similaire sur les compétences en mathématiques et en vocabulaire des enfants.

L’impact d’un programme de transfert monétaire sur les performances scolaires peut résulter de plusieurs mécanismes aux effets contradictoires. Tout d’abord, d’après Avitabile et al. (2019), les programmes de transferts monétaires pourraient avoir un effet positif sur l’apprentissage des élèves en permettant aux parents d’acheter des livres ou du matériel scolaire mais aussi de la nourriture de meilleures consistance et qualité.

Ensuite, par l’assiduité et un intérêt plus fort pour leur éducation, un programme comme Tayssir pourrait conduire à l’amélioration des résultats scolaires des élèves bénéficiaires. De plus, étant donné son ciblage géographique et non individuel, Tayssir aurait pu sensibiliser l’ensemble de la communauté socio-éducative à l’importance de l’éducation et motiver plus de personnes au sein de la communauté à améliorer les résultats des élèves. Or comme nous l’avons vu précédemment, les ménages les plus pauvres ne disposent pas des infrastructures de base telles que l’accès à l’eau courante et recourent alors aux enfants pour en alimenter le foyer. Ce manque limite l’implication des parents dans la réussite de leurs enfants. Enfin, si moins d’enfants abandonnent et qu’aucune autre classe n’est créée, il y a mécaniquement plus d’enfants par classe. Or, des classes plus chargées peuvent conduire à de moins bonnes performances car elles sont moins faciles à gérer pour un seul enseignant. De ce fait pour réussir, une action sur la demande d’éducation doit être accompagnée par un corolaire sur l’offre éducative.

Par ailleurs, si davantage d’élèves restent à l’école grâce à Tayssir et parmi eux, ceux qui auraient abandonné (du fait de leurs mauvais résultats) s’ils ne recevaient pas de transferts, alors les performances globales de l’école en seraient réduites (Filmer et Schady, 2009). La présence d’élèves en difficulté pourrait aussi avoir un effet sur les performances individuelles des autres élèves de la classe à travers un phénomène de peer effect. Certains élèves pourraient être tentés d’imiter les élèves qui ne parviennent pas à s’adapter à la pédagogie de la classe. A l’inverse, les élèves qui comprennent ce que l’école attend d’eux peuvent influencer et aider les élèves qui rencontrent davantage de problèmes.

Pour évaluer l’effet de Tayssir sur la réussite scolaire, nous utilisons les données issues du système d’information du Ministère de l’Éducation Nationale (MASSAR). La méthode de ciblage géographique du programme nous permet de comparer les résultats aux examens de fin de primaire dans les communes proches du seuil de ciblage afin d’isoler l’effet de Tayssir sur les communes ciblées. Nous comparons alors les communes ciblées dont le taux de pauvreté est compris entre 30 et 40% aux communes non-ciblées dont le taux de pauvreté est compris entre 20 et 30%[1].

L’utilisation des résultats à l’examen harmonisé régional de fin de primaire nous permet de comparer les élèves bénéficiaires et non bénéficiaires sur une évaluation commune des connaissances. En nous concentrant sur ce niveau, nous éliminons tous les biais qui pourraient être induits par des différences de niveau de difficultés des contrôles d’une école à l’autre. Dans le cadre de ces examens, les épreuves ne sont pas corrigées par les professeurs de chaque école concernée ce qui limite les biais induits par une correction plus ou moins subjective quand les copies ne sont pas anonymes. Bien qu’une commission nationale garantisse un niveau de difficulté homogène entre les différents examens régionaux, nous préférons utiliser une mesure relative des performances des élèves aux examens. Nous divisons alors le score individuel par le score moyen au sein de la région.

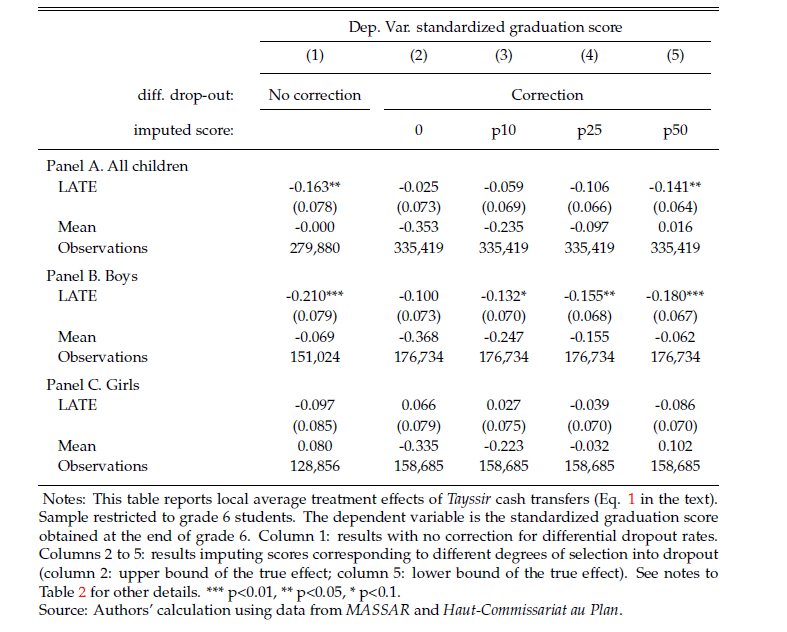

Nous trouvons que les garçons ont de moins bonnes notes à l’examen quand ils résident dans une commune ciblée par Tayssir (Tableau 3, Colonne 1, Panel B). Ce résultat reste valable même lorsqu’on contrôle pour le potentiel biais induit par la présence d’enfants qui sont restés scolarisés malgré leurs difficultés scolaires grâce à Tayssir (Tableau 3, Colonnes 2 à 5)[2].

Tableau 3. Effet de Tayssir sur les résultats aux examens de fin de primaire

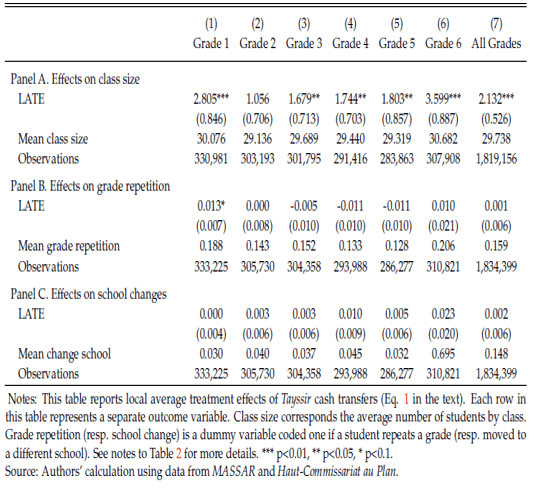

Tableau 4. Effet de Tayssir sur la taille des classes, le redoublement et les changements d’école

Tout d’abord, ce résultat pourrait être inhérent à des « effets pervers » : certains parents, n’ayant pas bien compris les mécanismes d’implémentation de Tayssir pourraient adopter une stratégie inattendue, en demandant à leurs enfants de redoubler pour qu’ils continuent à bénéficier des transferts. Cette hypothèse est rejetée par le panel B du tableau 4. Hormis en première année du primaire, il ne semble pas y avoir plus de redoublements dans les écoles ciblées par Tayssir. Les tableaux 4 et 5 soutiennent plutôt l’hypothèse selon laquelle l’effet négatif de Tayssir sur les performances scolaires serait expliqué par son effet sur la taille des classes. Nous observons dans le panel A du tableau 4 que Tayssir a effectivement conduit à une augmentation de la taille des classes dans les communes bénéficiaires (Panel A). Le tableau 5 confirme que les garçons performent moins bien à l’examen quand ils appartiennent à des classes plus grandes. Le panel C du tableau 4 rejette l’hypothèse selon laquelle l’augmentation de la taille des classes dans les communes Tayssir serait lié à un phénomène de migration selon lequel les enfants d’écoles non ciblées auraient changé d’école pour bénéficier du transfert. Ainsi, l’effet négatif de Tayssir sur les performances étudiées s’explique principalement par la réduction globale de l’abandon scolaire, à laquelle il conduit. En poussant davantage d’enfants à rester scolarisés, le programme a ajouté une pression supplémentaire sur les ressources éducatives déjà en place. Ce résultat rejoint celui évoqué plus haut selon lequel le programme Tayssir n’a pas été suffisamment accompagné d’une amélioration de l’offre éducative.

Tableau 5. Effet de la taille des classes sur les performances à l’examen de fin de primaire

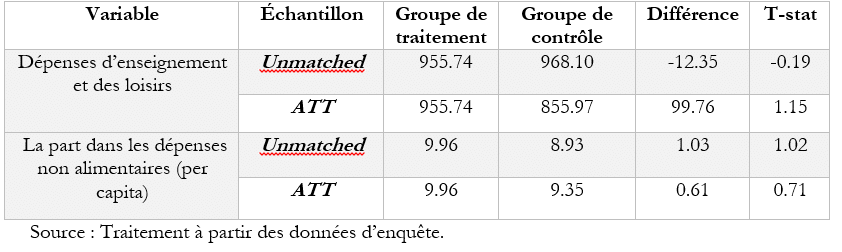

Tableau 6. Impact de Tayssir sur les dépenses d’enseignement et des loisirs.

Nos résultats contribuent à expliquer le mauvais classement du Maroc dans les évaluations internationales de connaissances des élèves telles que TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) en 2015 ou PISA (Program for International Student Assessment) en 2018.

Dans la continuité de la réflexion menée pour mettre en exergue les effets réels de Tayssir, nous avons jugé opportun de vérifier si les enfants arrivent à bénéficier du transfert reçu par le chef du ménage. En d’autres termes, cela revient à répondre au questionnement suivant : est-ce que toute politique qui cible les ménages pauvres aurait des retombées bénéfiques sur leurs enfants ?

Pour y répondre, les dépenses d’enseignement et des loisirs par individu scolarisé se présentent comme un indicateur pertinent pour capter le bénéfice tiré par l’enfant dans les ménages bénéficiaires du programme. À travers une comparaison entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires qui présentent les mêmes caractéristiques observables (obtenus grâce à un appariement), nous remarquons que Tayssir ne parvient pas à modifier l’effort que fournissent les ménages pour l’éducation de leurs enfants (tableau 6). Ceci peut-être interpréter comme une insuffisante implication des parents. D’où l’intérêt de notre troisième réflexion qui porte sur le rôle de l’implication des parents dans les performances scolaires de leurs enfants.

Implication parentale et performances scolaires

Parmi les facteurs explicatifs des limites mentionnées au niveau des indicateurs scolaires, nous pensons à l’insuffisance d’une réelle implication des parents, c’est à la vérification de cette intuition que cette section est consacrée. La question nous semble pertinente car si une faible implication compromet la réussite scolaire, cette dernière conduit souvent à l’abandon (Diagne, 2010). Ainsi à terme, mêmes les résultats obtenus à ce niveau risquent à terme d’être compromis.

Figure 2 : Attitudes des parents concernant la vie scolaire de leurs enfants

En se basant sur l’édition 2015 des enquêtes TIMSS, l’intérêt de cette question est d’abord mis en exergue à travers une analyse comparative à l’échelle internationale, qui montre que l’écart de performances entre les élèves marocains et leurs homologues de la région MENA pourraient être dû à la faible implication des parents. À titre illustratif, seulement 52% des parents marocains demandent quotidiennement si leurs enfants ont fait leurs devoirs scolaires (Figure 2). Cette proportion demeure faible en comparaison avec d’autres pays réalisant de meilleures performances comme le Kazakhstan (91%), la Turquie (83,2%) et les Émirats arabes unis (73,3%).

Ce constat nous a conduits à vérifier empiriquement l’effet causal de l’implication parentale sur les performances scolaires des élèves pour le cas du Maroc. Pour mesurer cette caractéristique parentale, nous nous basons sur la dimension «parents-enfant à domicile » illustrée dans le modèle théorique développé par Epstein (2011). Plus précisément, nous tentons de capter cette relation par le biais de l’investissement parental en termes d’aide et de supervision des devoirs scolaires. Ainsi nous calculons un indice composite à partir de divers indicateurs de mesure de de l’implication parentale, en appliquant une Analyse des Correspondances Multiples (ACM).

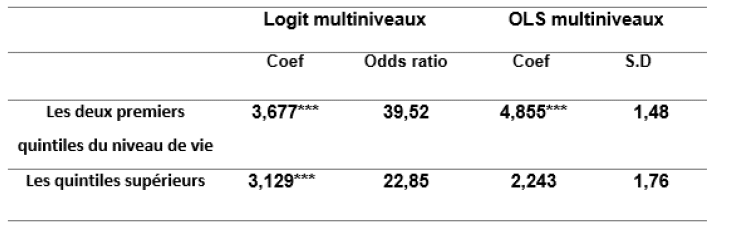

Étant donné que la nature des données disponibles impose l’utilisation d’un modèle d’analyse à structure hiérarchique, nous recourons à un modèle multiniveaux qui confirme que l’implication des parents exerce un impact positif et significatif sur les performances des élèves. En outre, nous arrivons à une conclusion plus intéressante : l’effet de l’implication parentale est plus accentué parmi les plus pauvres (tableau 7).

Tableau 7. Effet de l’implication parentale selon le niveau de vie

À la lumière de ces enseignements, nous suggérons que les décideurs publics cherchent à pallier l’insuffisant engagement des parents, notamment chez les moins éduqués. Car si le fait d’être engagé ou pas est considéré comme un choix chez les parents éduqués, il apparaît comme une fatalité chez les non éduqués.

Conclusion

Globalement notre recherche a révélé que la réussite d’un système éducatif est complexe, en particulier elle montre que les aides financières ne peuvent suffire à elles seules. Elles doivent être accompagnées de mesures de renforcement de l’offre éducative d’un côté et des actions sur la demande.

La référence aux expériences d’autres pays nous conduit à recommander par exemple la mise en place de politiques complémentaires telles que des programmes ciblés de soutien scolaire. Dans ce sens, nous évoquons l’expérience du programme indien «Multilingual Education Intervention ». Celui-ci est destiné aux filles qui ne maitrisent pas d’autres langues que celle pratiquée au foyer. Une fois à l’établissement scolaire, ces filles se trouvent face à un handicap en raison de la langue d’enseignement non maitrisée. L’exemple de ce programme illustre une meilleure correspondance entre la raison de l’abandon scolaire (la langue d’enseignement) et la mesure introduite pour y remédier. Cette logique pourrait être transposée au contexte marocain, où certains enfants issus des familles berbères se trouvent face à un vrai obstacle lié à l’arabe classique utilisé comme langue d’enseignement (Van Staden et al, 2016 ; Sylva, 2014).

Au niveau de la recherche, il importe de s’efforcer de comprendre les motivations profondes des parents et l’intérêt qu’ils portent à l’éducation de leurs enfants, avec idéalement une distinction des genres.

Par Fouzi Mourji, Marouane Ikira et Claire Ricard, Equipe de recherche en Econométrie Appliquée, Université Hassan II-Casablanca

Références

Attanasio O., Emla F., Ana G., Martha I.G., Costas M., & Alice M., (2010). Children’s Schooling and Work in the Presence of a Conditional Cash Transfer Program in Rural Colombia. Economic Development and Cultural Change, 58(2): 181-210.

Avitabile, C., Cunha, J. M., & Meilman Cohn, R. (2019). The Medium Term Impacts of Cash and In-kind Food Transfers on Learning. Available at SSRN 3501896.

Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., and Pellerano, L. (2016). Cash transfers: what does the evidence say. Overseas Development Institute Report.

Behrman, J. R., S. W. Parker, and P. Todd (2019): “Impacts of PROSPERA on Enrollment, School Trajectories, and Learning,”.

Benhassine, N., F. Devoto, E. Duflo, P. Dupas, & V. Pouliquen (2015). Turning a shove into a nudge? A ‘labeled cash transfer’ for education. American Economic Journal: Economy Policy. 7(3): 86–125.

Cardoso E. and A. Portela Souza, (2004). The Impact Transfers on Child Labor and School Attendance in Brazil. Working paper, Vanderbilt University, n°0407.

Chong, A. & Yáñez-Pagans, M. (2019). Not so fast! Cash transfers can increase child labor: Evidence for Bolivia. Economics Letters, 179(C): 57-61.

De Hoop, J. J., J. Friedman, E. Kandpal, and F. C. Rosati (2017). Child schooling and child work in the presence of a partial education subsidy. Policy Research Working. Paper Series 8182, The World Bank.

Diagne, A. (2010). Pourquoi les enfants africains quittent-ils l’école? Un modèle hiérarchique multinomial des abandons dans l’éducation primaire au Sénégal. L’Actualité économique, 86(3), 319–354.

Filmer, D. and N. Schady (2009): School Enrollment, Selection And Test Scores: School Enrollment, Selection And Test Scores, The World Bank.

——— (2014): “The medium-term effects of scholarships in a low-income country,” Journal of Human Resources, 49, 663–694.

Glewwe, P. & Kassouf, A.L. (2012). The Impact of the Bolsa Escola / Familia Conditional Cash Transfer Program on Enrollment, Dropout Rates and Grade Promotion in Brazil. Journal of Development Economics, 97(2): 505-517.

Handa, S., Seidenfeld, D., Tembo, G., Prencipe, L., & Peterman, A. (2013). Zambia’s Child Grant Program: 24-month impact report. Washington DC, USA: American Institutes for Research.

McNeal, R.B. (1999). Parental involvement as social capital: Differential effectiveness on science achievement, truancy, and dropping out. Social Forces, 78,117-144.

Prado, E. L. et K. G. Dewey (2014). Nutrition and brain development in early life. Nutrition Reviews, 72 (4), 267–284.

Skoufias, E., & Di Maro, V. (2008). Conditional cash transfers, adult work incentives, and poverty. The Journal of Development Studies, 44(7), 935-960.

Skoufias, E., Unar, M., & Gonzalez de Cossio, T. (2013). The poverty impacts of cash and in-kind transfers: experimental evidence from rural Mexico. Journal of Development Effectiveness, 5(4), 401-429.

Skoufias, E., & Parker, S., W., (2001). Conditional cash transfers and their impact on child work and schooling. FCND discussion papers 123, International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Sylva, K. (2014) The role of families and pre‐school in educational disadvantage, Oxford Review of Education, 40(6), 680–695.

Van Staden, Surette, Bosker, Roel, & Bergbauer, Annika. (2016). Differences in achievement between home language and language of learning in South Africa: Evidence from prePIRLS 2011. South African Journal of Childhood Education, 6(1), 1-10.

[1] Voir Gazeaud, J. & Ricard, C. (2021) Conditional Cash Transfers and the Learning Crisis : Evidence from Tayssir Scale-up in Morocco. pour plus de détails sur notre méthode d’estimation

[2] Voir Gazeaud, J. & Ricard, C. (2021) Conditional Cash Transfers and the Learning Crisis : Evidence from Tayssir Scale-up in Morocco. pour plus de détails sur la manière dont nous contrôlons pour le potentiel biais de sélection induit par la réduction de l’abandon scolaire grâce à Tayssir

-

L’après-Covid: stratégie pour une présence dans la révolution technologique. Par Mohamed Bouassami

Le Maroc a fait montre, à travers la gestion de la crise sanitaire et le déroulement de la campagne de vaccination, d’une grande maitrise et d’une exceptionnelle capacité d’adaptation, de réactivité et de logistique organisationnelle sur le terrain, limitant ainsi la propagation du virus et le nombre de décès. La présence efficace et bienveillante des autorités sur le terrain a certainement contribué à entretenir l’élan de solidarité né à tous les niveaux et à affermir la cohésion sociale. Dans ce contexte, la sortie de la crise sanitaire peut être envisagée en capitalisant sur cet élan pour relever les défis qui nous attendent. Cependant, se contenter d’un plan classique de relance économique post-Covid, quand bien même il est ambitieux et d’une grande envergure, ne garantira pas au Maroc une présence à moyen et long terme dans le monde technologique déjà en mouvement. De même, s’inspirer uniquement des expériences de pays de même niveau de développement ne nous aidera pas à nous surpasser ni à pousser l’horizon de nos ambitions et nous projeter dans le monde de demain. A cet égard, l’exemple américain est instructif par son volontarisme, son ambition et ses prises de risques.

En effet, la nouvelle administration a mis en œuvre un deuxième plan de relance dans la foulée de l’effort déployé en 2020 et prévoit de le compléter par un plan massif d’investissement étalé sur huit ans. L’originalité de ce plan d’investissement, ambitieux et audacieux selon les termes mêmes du Président américain, réside, au-delà de son envergure financière, dans la vision stratégique qui le sous-tend, l’objectif étant de rendre les entreprises plus compétitives, plus vertes et plus innovantes. Pour financer cet effort colossal, l’administration prévoit d’augmenter le taux d’imposition des sociétés[1]. Elle a également pousser pour qu’un accord international soit obtenu dès la mi-2021 pour la taxation des entreprises étrangères, permettant ainsi aux pays de capter une partie des ressources fiscales des entreprises internationales opérant sur leur sol[2]. A travers cette politique résolument volontariste, les Etats-Unis cherchent à se positionner dans une économie mondiale au seuil d’une révolution technologique de grande ampleur. Il s’agit de maitriser et d’assurer l’indépendance entre autres dans le domaine de l’industrie des satellites, de la voiture électrique, des semi-conducteurs[3], du déploiement de la 5G et de la recherche sur l’ordinateur quantique[4], que les experts qualifient de révolution de rupture.

Concernant le Maroc, en l’absence de solidarité internationale malgré les promesses réitérées du G20, un plan classique de relance économique tout en veillant à préserver les équilibres budgétaires, dispose de peu d’options pour son financement en dehors de l’endettement et de l’augmentation de la pression fiscale. Certes, pour éviter d’handicaper toutes les entreprises, la pression fiscale peut-être adoucie par un meilleur ciblage des secteurs économiques dont l’activité s’est maintenue ou a prospéré pendant la crise sanitaire. De même, la mise en place d’un fonds de solidarité alimenté par les dons privés, peut contribuer à mieux protéger les populations vulnérables.

Cependant, il s’agit aujourd’hui de faire preuve d’audace et capitaliser sur notre avance par rapport à d’autres pays de la région, en matière d’innovation et de technologies de l’information. A la faveur d’un écosystème développé ces dernières années et animé par de jeunes startups innovantes, appuyé par plusieurs organismes publics, privés et associatifs aussi bien pour la formation que pour le soutien financier, le Maroc peut prétendre devenir à terme un pourvoyeur de software. Parier sur le développement de cet écosystème est le gage de ne pas rater le train de la révolution technologique en cours. En effet, la demande pour le développement des applications et de logiciels informatiques déjà forte, est appelée à exploser dans les années à venir. Rien que dans le secteur automobile, la voiture est de plus en plus truffée d’électronique et autres logiciels, « l’intelligence embarquée » représente aujourd’hui 20% de la valeur d’une voiture et 60% à l’horizon 2030, marché colossal que se partagent les constructeurs automobile, les équipementiers et les géants des hautes technologies. Le potentiel de sous-traitance dans ce secteur ne fera qu’augmenter[5]. Le Maroc, ayant déjà plusieurs constructeurs automobile opérant sur son sol, en développant un écosystème de qualité pour le développement de logiciels, peut à terme prétendre se positionner comme sous-traitant et même concepteur d’intelligence embarquée.

Une stratégie nationale portée par une volonté politique forte et implémentée dans le cadre d’un plan décennal permettra de concrétiser cette ambition. En effet, en plus du volet formation et recherche, il va falloir explorer les possibilités d’associer la diaspora marocaine présente à la Silicon Valley à la mise en place de ce plan.

S’agissant de la formation de développeurs d’application et de logiciels informatiques, l’OFPPT dispose déjà des infrastructures et de quelques filières à renforcer et étoffer. Il existe également des centres de formation financés par le secteur privé. Le modèle de l’école de Khouribga fruit d’un partenariat OCP- Ecole 42, devra être dupliqué à une grande échelle. En ce qui concerne la formation des spécialistes en intelligence artificielle et en machines apprenantes (machine learning), elle peut être dispensée à travers l’intégration de modules spécialisées dans le curriculum de formation d’ingénieurs et des licences et masters en mathématique et en physique. Ces modules doivent être généralisés dans toutes les écoles d’ingénieurs et toutes les filières de mathématique et de physique. Il s’agit de disposer dans les cinq prochaines années d’un nombre significatif de spécialistes dans ces domaines pour enrichir l’offre marocaine.

Une partie des spécialistes formés et porteurs d’idées de projets transitera par des incubateurs que les Ecoles d’ingénieurs et les universités des sciences seront encouragés à mettre en place à l’instar du modèle d’incubateur, « U-Founders » de l’université Mohamed VI Polytechnique. L’objectif étant que ces spécialistes puissent aller au bout de leurs projets et certains créer leurs propres startups. La majorité des spécialistes formés rejoindra les sociétés de développement de software sous-traitants des grandes entreprises internationales. Le reste s’emploiera dans les laboratoires de recherches.

A cet égard, la promotion d’un écosystème aussi stratégique ne peut prospérer à long terme que s’il peut s’appuyer sur un secteur dynamique de la recherche théorique dans les sciences fondamentales. Il faut bien comprendre que même si les retombés théoriques de ces recherches débouchent rarement sur des applications industrielles, le fait de disposer d’expertise théorique de très haut niveau facilite l’émergence de certaines technologies. Parmi les pays qui travaillent aujourd’hui sur l’ordinateur quantique, ceux disposant des meilleurs théoriciens de la physique quantique ont plus de chances d’aboutir[6]. La création d’un Fonds public pour le soutien de la recherche fondamentale ne doit pas être perçue comme un luxe mais plutôt comme un investissement dans l’avenir.

Enfin, notre diaspora présente aux Etats-Unis d’Amérique et notamment à la Silicon Valley dans la recherche et dans les entreprises de hautes technologies, peut contribuer sur le plan technique et faciliter l’accès aux Fonds d’investissement américains. A l’instar de certains pays développés comme la Suisse ou la France qui disposent d’antennes à San Francisco, le Maroc peut prévoir une structure légère à travers son réseau consulaire ou dans le cadre d’un partenariat public-privé. Par un réseautage ciblé, cette structure mettra en liaison la diaspora et l’écosystème marocain. L’apport de nos compatriotes peut se faire à travers le « mentoring » à nos startups, l’assistance technique, la mise en contact avec des incubateurs américains ou donneurs d’ordres à nos sociétés de développeurs ou encore par la promotion de notre écosystème et notre offre auprès des Fonds d’investissement américains. En effet, plusieurs Fonds d’investissement outre-Atlantique s’intéressent et de plus en plus à l’Afrique. Par ailleurs, notre représentation, par sa présence au cœur de la Silicon Valley, sera notre relai une veille technologique.

S’il y a une leçon à retenir de cette crise sanitaire, c’est l’exacerbation du chacun pour soi. Seuls les pays qui feront preuve d’audace, d’ambition et de volonté et surtout qui prendront des risques, verront leurs rêves d’aujourd’hui se transformer en la réalité de demain.

Par Mohammed Bouassami, Docteur du 3éme cycle en économie mathématique et ancien haut fonctionnaire international à Genève.

[1] Voir Le Monde du 1er avril 2021, « J. Biden propose un plan d’investissement massif pour moderniser les Etats-Unis ».

[2] Voir LesEchos du 8 avril 2021, « Taxation minimum des entreprises », par R. Hiault.

[3] Un dossier complet est paru sur les semi-conducteurs dans Courrier international n°1590 du 22 au 28 avril 2021.

[4] Voir le Journal CNRS du 15 avril 2019, « ordinateur : les promesses de l’aube quantique » : https://lejournal.cnrs.fr/articles/ordinateur-les-promesses-de-laube-quantique

[5] Voir le Monde du 1er avril 2021, « intelligence embarquée, moteur de croissance de l’automobile », par E. Béziat.

[6] Je renvoi le lecteur à l’excellent plaidoyer pour la recherche fondamentale par l’ancien Directeur général du Centre Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) sur le site du CERN ( https://public-archive.web.cern.ch/fr/About/BasicScience6-fr.html ), dans lequel il montre que le financement public doit aller plus vers la recherche fondamentale que vers la recherche appliquée, les retombées de la première alimentant et accélérant la seconde.

-

Quels gains peut tirer le Maroc d’un réaménagement de la TVA ? Par Mohamed Htitich

Étant donné d’un côté les réformes d’ouverture mises en œuvre au Maroc et de l’autre les défis[1] auxquels il fait face, l’élargissement de son espace budgétaire, dans le sens de mobiliser davantage de ressources, apparaît comme une nécessité. C’est dans ce cadre que l’étude des écarts fiscaux se situe.

L’écart de TVA que nous allons calculer consiste à ressortir la différence entre les recettes potentielles et celles réellement observées. La base fiscale que nous retenons pour appréhender les premières est déterminée à partir des données des tableaux entrées-sorties et celles de l’enquête sur les dépenses et niveaux de vie des ménages (The RA-GAP Methodology (Hutton, 2017)). Nous appliquons aux divers postes de dépenses les taux différenciés de TVA. Tandis que les recettes réelles sont issues des publications annuelles de l’administration fiscale ; elles sont le résultat du contexte conjoncturel et de la capacité de l’administration fiscale à recouvrir l’impôt.

Outre le coût budgétaire de l’évasion et la fraude, nous évaluons également celui de la dépense fiscale par rapport à la structure fiscal de référence (SFR), comme étant un écart “légal” qui émane de la réglementation fiscale. Ce travail peut donc contribuer à éclairer les décideurs en vue d’améliorer les recettes budgétaires.

Pourquoi est-ce important pour le Maroc ?

Depuis son adoption par le Maroc en 1986, la TVA a connu d’importants changements aussi bien au niveau des règles de son application qu’au niveau de l’évolution de ses recettes. Elle est ainsi considérée comme une importante source de financement du budget de l’État et des collectivités locales, (qui bénéficient de 30% du produit de cette taxe). Ses recettes ont atteint l’équivalent de 9% du PIB en 2012, soit la contribution la plus importante par rapport aux autres impôts, ce qui fait de l’évaluation de sa performance une priorité.

Nous pouvons distinguer à partir du graphique 1 deux périodes, la première s’étend de 1986 à 2005 est caractérisée par une quasi-stagnation des recettes de TVA, et la deuxième de 2005 à 2017, et marquée par une augmentation rapide de celles-ci.

Figure 1 – Evolution des recettes de TVA de 1986 à 2017 (% PIB)

Les recettes de TVA ont atteint 75259,82 MDH en 2013 soit le montant le plus élevé durant toute la période. Quant à la capacité du recouvrement, le ratio TVA/PIB montre une réelle amélioration, il est passé d’une moyenne de 4,9% durant la première période à une moyenne de 7,7%. Nous constatons en plus que le taux de croissance des recettes durant la deuxième période est généralement supérieur à celui la base fiscale. Prenons par exemple l’année 2005 où les recettes de TVA ont augmenté de 6% alors que la consommation finale n’a augmenté de 1,8%. Pour une taxe qui est globalement proportionnelle telle que la TVA, ce constat constitue un premier indicateur de l’effet qui peut émaner simultanément d’une modification de la politique fiscale, d’une amélioration de l’implémentation de celle-ci ou des changements dans la structure de consommation.

Si l’on suppose, pour le cas de TVA, que la structure fiscale de référence correspond à la taxation de toute la consommation finale au taux standard, l’écart fiscal résulterait non seulement de l’effet des taux réduits et des exonérations, mais également des comportements de non-conformité. Puisque l’on compare à un système fiscal hypothétique, où non seulement le taux de la taxe est unique, mais également les contribuables se comportent conformément à la législation fiscale en matière de TVA. L’un des outils de diagnostic qui adopte cette comparaison est le ratio C-Efficiency (noté Ec) qui sert à mesurer l’écart entre les recettes réelles de TVA et leur potentiel de référence définit comme les recettes annuelles qui seraient obtenues suite à l’application du taux standard à toute la consommation finale, sous l’hypothèse de l’absence de tout comportement frauduleux visant à réduire le montant hypothétiquement exigible de la TVA. Le graphique de gauche (dans la figure 2) montre un changement considérable de l’évolution de ce ratio, avec une valeur moyenne de 35% entre 1986 et 2004, et de 56% entre 2005 et 2017. La lecture de ce résultat peut être faite ainsi : pour une valeur de 56% le Maroc n’a collecté que près de la moitié des recettes qu’il aurait idéalement collectées, s’il n’appliquait que le taux standard à toute la consommation finale.

Figure 2 – Evolution du ratio C-Efficiency

De manière analogue, si l’on suppose que le fait d’étendre l’effectivité en appliquant le taux standard à toute la consommation finale augmenterait les recettes de TVA de (1−Ec)/Ec, on obtient le graphique de droite, qui montre que le Maroc pouvait collecter en moyenne entre 1986 et 2005 1,87 fois (187%) plus que ce qu’il a collecté réellement, et qu’il pouvait augmenter les recettes de TVA de 81% en moyenne entre 2005 et 2017. Ainsi, le taux unique (Ec × ts) qui aurait permis de collecter les montants théoriques des recettes, si appliqué à la base de référence est de 6,78% en moyenne entre 1986 et 2005, et de 11,15% en moyenne entre 2005 et 2017. Il y a eu donc à partir de l’année 2005 une réelle amélioration dans la collecte des recettes de TVA. Toutefois, nous assistons de nouveau à une hausse du manque à gagner durant les dernières années.

Figure 3 – Evolution des recettes réelles et potentielles de TVA (en % du PIB)

Nous calculons donc l’écart fiscal de TVA de 2007 à 2015 (graphique 3), période où l’on constate un essoufflement des recettes de TVA. Il s’est avéré que l’écart dû à la non-conformité a atteint 55003.13 MDH en 2015, soit 5,56% du PIB. Ceci dit, l’administration fiscale n’a pu prélever que 68,7% des recettes qui sont percevables selon les règles d’application (en tenant compte des exonérations et des taux réduits), et des montants de toutes les consommations finales réalisées par les ménages, les APU et les ISBL ainsi qu’une partie de la consommation intermédiaire[2]. Les recettes qui auraient dû être perçues s’élèvent donc à 129,63 MMDH en 2015, et à une moyenne de 13,47% du PIB entre 2007 et 2015.

Le niveau potentiel des recettes de TVA provenant des ménages a représenté ainsi 9,42 % du PIB entre 2007 et 2015, soit le maximum atteint par le total des recettes réelles de TVA en 2012. Ceci montre que l’évolution du potentiel fiscal de TVA est dû principalement à l’évolution de la consommation des ménages[3] qui en 2015 a augmenté de 50,9% par rapport à 2007.

L’approche “descendante” que nous avons utilisée a permis dans une deuxième étape de déduire le coût budgétaire des dépenses fiscales comme étant un écart dû uniquement à la politique fiscale (Policy gap). Cet écart a été déduit comme un résidu suivant la méthode de Keen (2013) qui consiste à décomposer le ratio CEfficiency. Les résultats (graphique 4) montrent que les exonérations ont coûté 1,11% du PIB en moyenne entre 2007 et 2015 soit une perte annuelle moyenne de 9238,3 MDH. Les taux réduits ont coûté 1,09% du PIB, soit 8953,6 MDH de perte. Ainsi, les effets des décisions de l’administration fiscale sur les recettes se sont traduits par une perte de 18191,9 MDH en moyenne entre 2007 et 2015, soit 2,2% du PIB.

Figure 4 – Écart dû à la politique fiscale (en % du PIB)

Outre la décomposition du ratio C-Efficiency, l’analyse de sa variance[4] a montré que ses fluctuations s’expliquent à hauteur de 80% par l’écart lié au non-respect des procédures fiscales, tandis que celui lié à l’application des taux réduits et des exonérations n’en explique que près de 8%. Le reste (12%) étant expliqué par la relation (les interférences) entre les deux. Cela signifie que les variations annuelles de l’écart fiscal global ont été fortement influencées par le comportement de non-respect de la législation relative à la TVA et moins par les effets des décisions prises par l’administration en matière de dépenses fiscales. En outre, ces deux effets n’ont pas évolué indépendamment (covariance positive entre eux). Un tel résultat montre qu’au Maroc, l’écart global de TVA s’explique principalement par le non-respect de la législation fiscale, contrairement aux économies avancées[5], où l’évolution du ratio C-Efficiency s’explique moins par les changements dans la conformité que par les changements de la politique fiscale (Ueda, 2017).

Que nous apprend la structure de la consommation des ménages ?

La structure de la consommation des ménages au Maroc suggère qu’une taxation plus uniforme (accompagnée d’une réduction du nombre de taux) est une option envisageable, et pourrait conduire à une augmentation des recettes de TVA.

Comme le montre le graphique 5, le coefficient budgétaire des consommations sous-taxées (par rapport au taux standard) de la population la moins aisée (appartenant au décile 1) est de 40%, tandis que celui de la population la plus aisée (décile 10) est de 31%. Soit un écart de 5,6 pp prouvant que plus le ménage est aisé plus sa dépense de consommation s’oriente vers les produits taxés au taux standard.

Figure 5 –Coefficients budgétaires des consommations sous-taxées et exonérées par déciles

En plus, l’étendue des coefficients budgétaires au sein du dernier décile est le plus large. Ce qui signifie que les habitudes de consommation des ménages les plus aisés sont très hétérogènes. On constate ainsi que la part que consacre une bonne partie de ces ménages aux produits exonérés et sous taxés est proche de celle des ménages les moins aisés. Le même constat est valable pour le neuvième décile, sachant que les ménages appartenant aux deux derniers déciles absorbent à eux seuls près de 47% de la dépense de consommation totale. Et bénéficient ainsi de la plus grande partie des dépenses fiscale relative à la TVA.

Quelles sont les mesures à préconiser dans un contexte de ralentissement de l’activité économique ?

L’impact du manque de conformité sur les recettes de TVA, peut s’avérer encore plus sévère en cas de ralentissement drastique de l’activité économique. En effet Brondolo (2009) précise qu’il y a plusieurs canaux par lesquels transite le risque de non-conformité en période de crise :

Les contribuables confrontés à un risque de faillite peuvent être tentés de recourir à l’évasion fiscale comme source alternative de financement, et minimiser les risques de pénalités par rapport aux gains potentiels. En outre, la détérioration de la situation budgétaire peut dans le long terme entraîner une réduction des ressources allouées à l’administration fiscale et, par conséquent, une perte d’efficacité dans le recouvrement de l’impôt et dans l’implémentation des mesures fiscales adoptées. Face à ces risques, l’une des recommandations qui peuvent être formulées à l’attention de l’administration fiscale, portent principalement sur la simplification de la tarification.

Il s’agit de rendre la structure fiscale de TVA plus uniforme, et ce en réduisant le nombre de taux afin de limiter les risques de fausses déclarations et atténuer les difficultés de control par l’administration fiscale. Ceci est justifié par le fait qu’il existe un lien positif entre l’écart dû à la politique fiscal et celui dû à la non-conformité. Nous estimons donc qu’une réduction des dépenses fiscale (via la suppression des taux réduits par exemple), limiterait les comportements frauduleux. La disposition devrait toutefois comporter un mécanisme pour « compenser » les couches sociales qui en pâtiraient, en leur accordant des aides directes. L’avantage indirect est qu’une certaine vérité des prix ainsi obtenue réduirait le gaspillage et / ou es détournements d’objectif[6].

Le graphique 5 révèle que les 20% des ménages les plus aisés de la population marocaine réalisent à eux seuls près de la moitié (47%) des dépenses de consommation totale, ils absorbent ainsi la part la plus substantielle de la dépense fiscale. Les finances publiques gageraient en qualité de rôle redistributif puisque les gains réalisés serviraient à financer des programmes sociaux bien ciblés pour qu’en profitent prioritairement les couches sociales démunies.

Par Mohamed Htitich, Lauréat du master Econométrie appliquée de l’Université Hassan II.

Références

Barbone, L., Bonch-Osmolovskiy, M., Poniatowski, G., 2015. Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU Member States. SSRN Electronic Journal.

Brondolo, J., 2009. Collecting taxes during an economic crisis: challenges and policy options. International Monetary Fund.

Delpech, J., Bégin, C., 1973. T.V.A. et consommation des ménages. Statistiques et études financières, n°12, 1973.

Ebrill, L., Keen, M., Summers, V., 2001. The Modern VAT.

Hutton, E., 2017. The Revenue Administration-Gap Analysis Program: Model and Methodology for Value-Added Tax Gap Estimation. Technical Notes and Manuals.

Keen, M.M., 2013. The Anatomy of the VAT. International Monetary Fund.

Mourji, F., 2011. L’incidence fiscale au Maroc–Cas de la TVA. Presentation at the FERDI conference on taxation; development.

Reckon, L., 2009. Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-25 Member States. Report for DG Taxation and Customs Union, September.

Ueda, J., 2017. The Evolution of Potential VAT Revenues and C-Efficiency in Advanced Economies. IMF Working Papers.

[1] L’ouverture s’est traduite par la signature de plusieurs accords de libre échange qui ont conduit à la baisse des recettes douanières, et les défis concernent les besoins en infrastructures et biens publics pour résorber les poches de pauvreté et atténuer les inégalités.

[2] Il s’agit de la TVA payée sur la consommation intermédiaire des inputs utilisés dans la production exonérée. Ainsi, La contribution de chaque branche d’activité à la base de TVA se mesure par la part de sa production exonérée, sans droit à la déduction, dans sa production totale.

[3] La variation du potentiel fiscal de la TVA s’explique également par la variation du taux effectif qui résulte des modifications dans les règles d’application (par exemple, le passage du taux standard au taux réduit, ou inversement), ou un changement dans les habitudes de consommation. Voir table 4 dans du document accessible ici

[4] Voir Table 6 de de la version intégrale de l’étude sur l’écart fiscal accessible en cliquant ici

[5] Les travaux sur l’écart fiscal de TVA, ont concerné essentiellement les pays de l’UE en raison de la faisabilité qu’offre l’uniformité du system fiscal et la disponibilité des données requises (voir Reckon (2009) , Barbone et al. (2015)).

[6] A titre d’exemple, la non taxation du pain fait que d’un côté on assiste à de grandes quantités jetées (au même titre que des ordures ménagères) et de l’autre on relève leur achat par des exploitations agricoles en vue de nourrir le bétail (à priori non ciblées par les taux bonifiés).

-

Annonce de soutenance de la thèse de doctorat préparée par Marouane Ikira

La soutenance aura lieu le 07 avril 2021, à 15h, à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales Ain chock, Casablanca. La thèse porte sur l’ « Évaluation de la politique en matière d’éducation au Maroc et interférence des caractéristiques socioéconomiques : cas du programme Tayssir ».

Résumé de la thèse :

Les programmes de transferts monétaires sont devenus un moyen efficace pour la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité dans les pays en développement, notamment chez les enfants. Théoriquement, ils sont introduits en vue d’améliorer la fréquentation scolaire, la nutrition, l’utilisation des services de santé et aussi de réduire le travail des enfants (Prado et Dewey, 2014 ; De Hoop et al, 2017).

C’est dans ce contexte que nous nous intéressons dans cette thèse à l’analyse des effets du programme marocain de transferts monétaires conditionnels (Tayssir). Après un chapitre introductif dédié à la présentation et à une discussion autour du système éducatif marocain ainsi qu’à la description des programmes d’appui à la scolarisation. Les deux chapitres suivants s’inscrivent dans une perspective et une démarche d’évaluation des politiques publiques. Nous nous appuyons dans ces deux chapitres sur les données des enquêtes à passages répétés que réalise l’ONDH (2015 pour le chapitre I, puis 2012 et 2015 pour le chapitre II).

À la différence d’études antérieures dont les analyses concluent aux succès sans réserve du programme Tayssir sur les bénéficiaires (Benhassine et al, 2013 ; JPAL, 2012), nous relevons dans le premier chapitre, à l’aide d’une segmentation de la population par strates de niveaux de pauvreté, que ce programme est sans effet significatif sur les enfants censés être ciblés en priorité. Notre démarche a consisté à exclure du champ de comparaison les « passagers clandestins » en recourant à une estimation par variable instrumentale. Nos conclusions suggèrent de ce fait la nécessité d’améliorer les méthodes de ciblage et aussi de rechercher d’autres politiques alternatives et complémentaires pour assister les ménages les plus nécessiteux ainsi que pour réussir leur adhésion à l’intérêt pour l’éducation.

Nous sommes alors conduits dans le second chapitre à aborder une autre dimension des programmes de cash transferts et cherchons ainsi à évaluer l’effet du programme Tayssir sur la pauvreté des enfants pour ensuite mieux comprendre la part des ressources que consacrent les ménages à leur éducation. Nous appliquons la méthode des doubles différences et trouvons que Tayssir est sans effet significatif sur la réduction des indicateurs de pauvreté des enfants appartenant aux catégories sociales les plus pauvres. Dans la continuité de cette démarche, nous recourons à la méthode d’appariement pour analyser la structure de la dépense des ménages et en particulier si le programme a permis d’accroître leur effort éducatif, mesuré par le ratio de leurs dépenses éducatives à leurs dépenses non alimentaires.

La conclusion à laquelle nous aboutissons confirme celle du chapitre précédent quant aux limites du ciblage opéré. Tayssir ne parvient pas à modifier significativement l’effort que fournissent les ménages pour l’éducation.

En s’appuyant sur les résultats des précédents chapitres, le dernier étudie l’implication des parents et sa contribution à expliquer les performances scolaires. En effet quand cette implication est faible, la réussite scolaire est compromise. Or beaucoup de travaux montrent que la propension à l’abandon scolaire est en grande partie liée aux difficultés scolaires (McNeal, 1999 ; Diagne, 2010). Ainsi, l’insuffisante implication parentale (chapitre II) conduit au double échec : en termes de performances des élèves (chapitre III) et de propension à l’abandon (Chapitre I).

Ainsi, à partir des données des enquêtes du programme TIMSS (cette fois-ci), nous étudions dans le chapitre III les facteurs explicatifs des performances scolaires avec comme variable d’intérêt : l’implication parentale. Étant donné la nature des données disponibles, à structure hiérarchique, nous utilisons pour ce faire les modèles multiniveaux pour identifier les effets propres aux caractéristiques des élèves et de leur ménage (niveau 1), les facteurs inhérents à celles des écoles (niveau 2) et enfin les spécificités des régions (niveau 3) dont l’inférence est appréhendée à travers le taux d’analphabétisme. Nous réussissons ainsi à capter le poids des externalités dans la réussite scolaire.

Parmi les résultats saillants, outre l’effet significatif de l’implication parentale sur les performances des élèves, on relève que son impact est plus accentué chez les plus pauvres. Enfin, il apparait que le déficit en matière de conditions d’apprentissage ne se limite pas seulement à l’école publique, mais persiste même au sein de certaines écoles privées.

Globalement, notre recherche a révélé que la réussite d’un système éducatif est complexe, en particulier elle montre que les aides financières ne peuvent à elles seules suffire comme stratégie.

La référence aux expériences d’autres pays nous conduit à recommander par exemple la mise en place de politiques complémentaires telles que les programmes de soutien scolaire, pour pallier l’insuffisant engagement des parents.

Au niveau de la recherche, il importe de s’efforcer de comprendre les motivations profondes de ces derniers et l’intérêt qu’ils portent à l’éducation de leurs enfants, avec idéalement une distinction des genres.